健診結果に関するお問い合わせ

健診結果に関するお問い合わせは

086-941-0032受付時間平日 8:30~16:30 / 土曜日 8:30~12:00

各検査の内容と基準値

健診結果についてご理解いただきたいこと

健診は、主にがんや生活習慣病などの早期発見、早期治療、および予防を目的としております。 各種検査の精度は向上しておりますが、全ての病気が発見できるものではございません。 その点につきまして、何卒ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 今回の結果で「異常なし」と判定された場合でも、進行の早い病気や慢性疾患の急な悪化を予測することが難しい場合もございます。 健診後に新たな症状が出たり、体調に不安を感じることがありましたら、速やかに主治医、もしくは最寄りの専門医療機関をご受診ください。基本的な検査

身体計測

身長・体重を測定します。

| この検査で わかること |

ご自身の適正体重 |

|---|

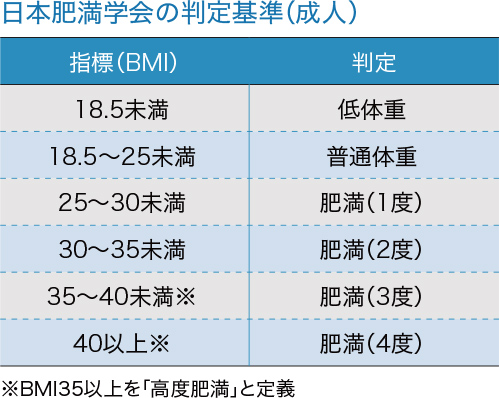

BMI

BMIは、体重と身長から計算し、肥満度を示す体格指数です。

| この検査で わかること |

ご自身の適正体重 |

|---|

[BMI値計算方法] = 体重 (kg) ÷ (身長 m)²

基準範囲は18.5から24.9です。18.4以下は痩せ型、25以上は肥満型です。

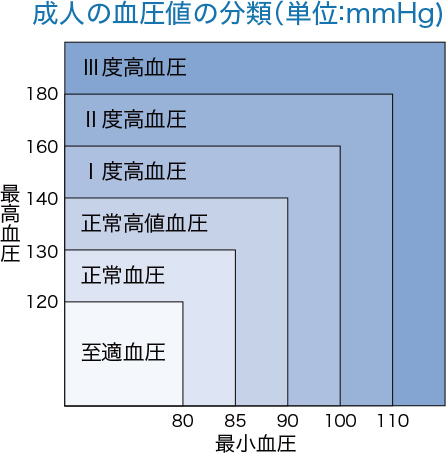

血圧測定

血圧とは、血液の圧力によって血管壁が押される力のことで、心臓から送り出される血液の量と血管の硬さによって決まります。

| この検査で わかること |

血管の内側にかかる圧力値 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合高血圧症、動脈硬化症、腎臓や内分泌の異常 低値の場合低血圧症、心不全 |

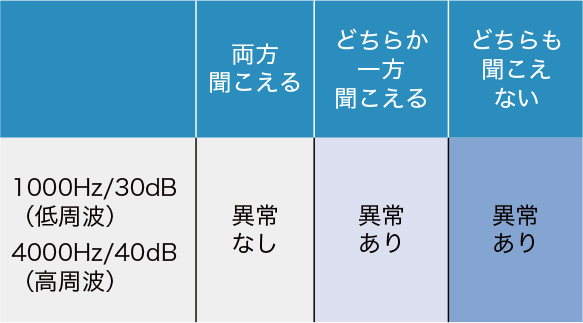

聴力検査

オージオメーターを用いて検査し、ヘッドホンから音が聴こえたらボタンを押します。

| この検査で わかること |

難聴、中耳炎など |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

中耳炎、先天性難聴、騒音性難聴など |

視力検査

専用検査機器を使用します。裸眼だけでなく、眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態でも検査可能です。

| この検査で 疑われる病気 |

近視、遠視、乱視など |

|---|

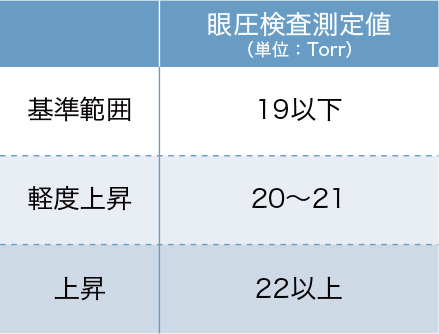

眼圧検査

眼に空気を吹きかける眼圧計で測定します。

| この検査で 疑われる病気 |

眼圧が低い高血圧症、動脈硬化症、腎臓や内分泌の異常 眼圧が高い緑内障、高眼圧症 |

|---|

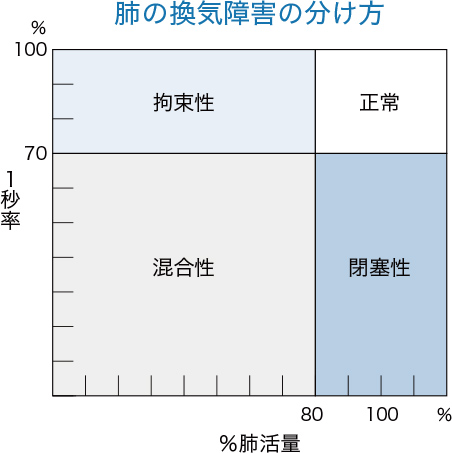

肺機能検査

息を吸ったり吐いたりして、肺の大きさや息を吐く勢いなどを調べます。

肺活量

息をできるだけ吸い込みできるだけ吐き出した時の呼出量です。

%肺活量

身長、年齢、性別から求められた標準肺活量の何%にあたるかを%肺活量と言います。

[%肺活量 計算方法]=実測肺活量÷標準肺活量×100

| この検査で 疑われる病気 |

肺線維症、間質性肺炎など |

|---|

1秒量

努力して一気に吐き出す肺活量を努力性肺活量と言います。そのうち吐き始めの1秒間に呼出した量を1秒量と言います。

1秒率

努力性肺活量に対する1秒量の比を、1秒率と言います。

[1秒率(%)計算方法]=1秒量÷努力性肺活量×100

| この検査で 疑われる病気 |

COPD(慢性間質性肺疾患)、喘息など |

|---|

肺年齢

肺年齢は同年代の人と比較して1秒量がどの程度違うかを計算し、肺の老化度を表します。

数値はあまり厳格ではありませんが参考になります。

[肺年齢計算方法]=〇男性0.036×身長(cm)-1.178-1秒量÷0.028 〇女性0.022×身長(cm)-0.005-1秒量÷0.022

| この検査で 疑われる病気 |

COPD(慢性間質性肺疾患)の重症度 |

|---|

安静時心電図検査

不整脈や心肥大、心筋梗塞、狭心症などの心臓病や心拍数を診断します。

| この検査で 疑われる病気 |

心臓の病気、血管の状態心臓の筋肉が収縮する時、電気信号を発生します。これを記録したものが心電図です。電流を流している訳ではありませんので、感電等の心配はありません。 一般成人の脈拍数の正常値は50回/分~100回/分であり、50回より少ない場合を徐脈、100回より多い場合を頻脈と言います。 有害な不整脈は治療の対象ですが、無害な不整脈も多く見られます。 |

|---|

血液検査

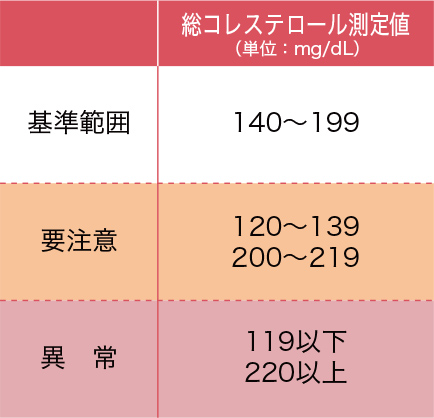

総コレステロール

コレステロールは、細胞膜を作り血管の維持にも働く人体に必要なものです。各種ホルモンや脂肪の分解を助ける胆汁酸を作ります。

| この検査で わかること |

動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞リスクなど |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合高コレステロール血症、動脈硬化症、 低値の場合栄養障害、低βリポたんぱく血症、肝硬変など |

中性脂肪

主に身体を動かすエネルギー源として重要であり、食事から吸収される脂肪の大部分を占め、すい液によって脂肪酸として体内に吸収され、中性脂肪として蓄えられます。炭水化物や脂肪分の多い食事の取りすぎ、アルコールの飲み過ぎ、運動不足などが原因で増加することから、メタボリックシンドロームの診断項目の1つになっています。

| この検査で わかること |

動脈硬化、メタボリックシンドロームなど |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合脂質異常症、動脈硬化症、脂肪肝、糖尿病など 低値の場合低栄養など |

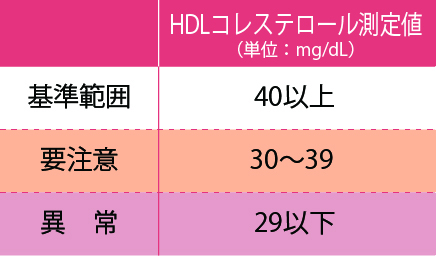

HDLコレステロール

HDLコレステロールは、血管壁など末梢に蓄積した過剰なコレステロールを取り除いて動脈硬化を予防する働きがあることから、善玉コレステロールと呼ばれます。HDLコレステロールに取り込まれたコレステロールは、肝臓で処理されます。数値が高い場合は問題ありませんが、低い場合は生活習慣病が原因となっていることがあります。

| この検査で わかること |

善玉コレステロール数値 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

低値の場合脂質異常症、動脈硬化症など |

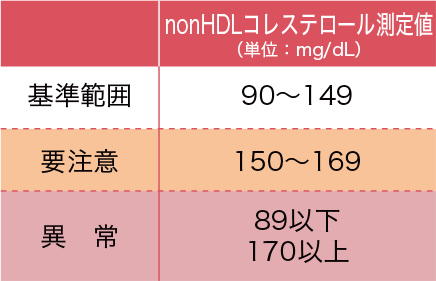

nonLDLコレステロール

nonHDLコレステロールは、言葉通りHDLコレステロールではないコレステロールという意味で、動脈硬化の新しい指標となる数字です。

(総コレステロール)-(HDLコレステロール)=(nonHDLコレステロール)

善玉コレステロール以外の中性脂肪や、カイロミクロンなどの要素を全て含んだ数字となります。肥満気味の人や中性脂肪が高い人、糖尿病の人は高くなる傾向にあるので注意が必要です。

| この検査で わかること |

動脈硬化リスク |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合脂質異常症、動脈硬化症など |

LDLコレステロール

LDLコレステロールは、悪玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化の最大の危険因子です。肝臓で生成されたコレステロールを全身に運ぶ役割がありますが、増え過ぎると細胞内に取り込まれなくなったコレステロールを血管壁に貯め動脈硬化の原因となります。総コレステロールが正常でも、LDLコレステロールの数値が高いと注意が必要です。

| この検査で わかること |

悪玉コレステロール数値 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合脂質異常症、動脈硬化症、甲状腺機能低下症など 低値の場合肝硬変、甲状腺機能亢進症など |

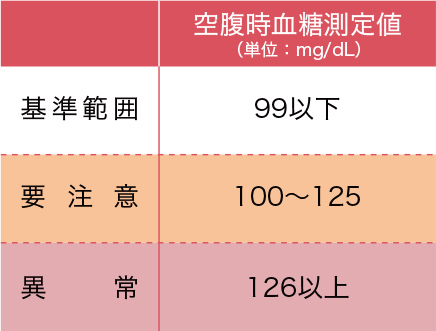

空腹時血糖

健診などでは前夜から絶飲食の状態で採血します。高値の場合は糖尿病の可能性があります。健常な人では、食事により血糖値が上がると、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンが血糖値を正常に下げる働きをします。しかし、糖尿病になると、インスリンが不足したり、その働きが低下するため、空腹時でも血糖値がまま維持され、糖尿病を引き起こします。

| この検査で わかること |

糖尿病リスクなど |

|---|

HbA1c [ヘモグロビンエーワンシー]

血糖値は食事によって変動しますが、赤血球の中のたんぱくであるHbA1cはブドウ糖と結合しやすく、ある一定期間の血糖値の平均を反映します。従ってHbA1cの値から1ヶ月間の血糖の平均的な値を推測することができるので、糖尿病の診断や管理に用いられます。

| この検査で わかること |

1ヶ月の血糖の平均値 |

|---|

![HbA1c [ヘモグロビンエーワンシー]](/center/wp-content/themes/child/image/contents/follow/result/result_blood_07.jpg)

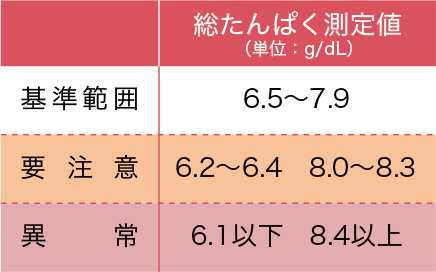

総たんぱく量

食事中のたんぱく質は、十二指腸で吸収されてアミノ酸になり、肝臓に運ばれてアルブミン(約60%)とグロブリン(約40%)というたんぱく質になります。身体の維持には欠かせないたんぱく質であり、低栄養や肝臓病、ネフローゼなどで低下します。

| この検査で わかること |

血液中の総たんぱく数値 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合慢性肝炎、肝硬変、多発性骨髄腫など 低値の場合低栄養障害、ネフローゼ症候群など |

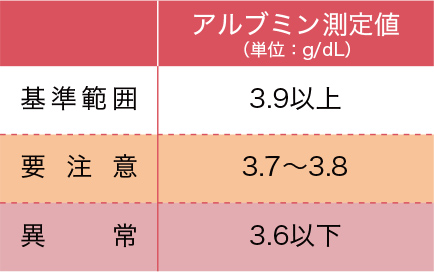

アルブミン

肝臓で作られるたんぱく質で、栄養状態を反映します。食事が取れない、肝障害のためアルブミンを作れない、尿中に多量に出るなどの原因で、低栄養になると値が下がります。値が高い場合は、ほぼ問題ありません。

| この検査で わかること |

肝臓障害や栄養状態など |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

低値の場合栄養障害、肝硬変、ネフローゼ症候群など |

AST [GOT] / ALT[GPT]

どちらも肝細胞の中にあるトランスアミナーゼといわれる酵素で、肝細胞に障害があれば異常値を示します。ASTは肝細胞の他にも心筋や骨格筋にも含まれる酵素なので、肝臓以外の病気でも異常を示しますが、ALTはほとんどが肝臓にある酵素なので、主に肝臓に異常があると上昇します。

| この検査で わかること |

肝臓の異常の有無 ※異常があれば肝炎ウイルスの検査が必要 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

AST ≧ ALTの場合急性肝炎、肝硬変など AST ≦ ALTの場合慢性肝炎、脂肪肝など ASTのみ高値心筋梗塞、多発性筋炎、溶血性貧血 |

![AST [GOT] / ALT[GPT]](/center/wp-content/themes/child/image/contents/follow/result/result_blood_10.jpg)

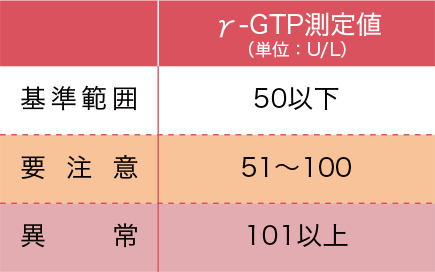

γ-GTP

γ-GTPは主に肝臓、すい臓、腎臓などに存在する解毒代謝に関する酵素です。肝胆道系に広く分布し、これらの部位障害ではALT、ASTと良く連動し上昇します。また閉塞性の黄疸でも上昇します。過度の飲酒により上昇するので、アルコール性肝障害の指標として用いられます。

| この検査で わかること |

アルコール性肝障害の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合アルコール性肝障害、慢性肝炎、脂肪肝、薬物性肝障害閉塞性黄疸など |

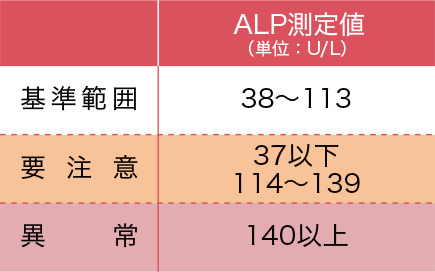

ALP

ALPは、肝臓、骨、小腸、腎臓などに含まれる酵素ですが、基準値を超えて出る場合ほとんどが肝臓からであり、肝内胆汁うっ滞や閉塞性黄疸の場合増加します。通常、AST、ALT検査と同時に測定し、肝臓か骨の異常かを診断します。

| この検査で わかること |

肝臓や胆管の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合閉塞性黄疸、胆管炎、脂肪肝、薬物性肝障害、骨腫瘍など |

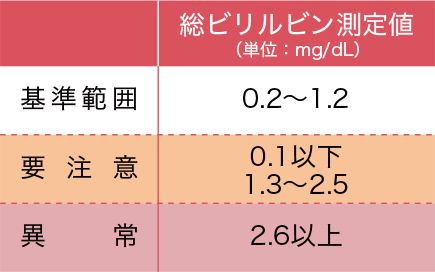

総ビリルビン

ビリルビンは、赤血球中のヘモグロビンが壊れてできる黄色い色素です肝臓で処理される前のものを間接ビリルビン、処理されたものを直接ビリルビンといい、その総量を総ビリルビンといいます。溶血性黄疸では間接ビリルビンが増え、閉塞性黄疸では直接ビリルビンが増加します。

| この検査で わかること |

黄疸の有無、肝機能状態 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合肝炎、肝臓がん、閉塞性黄疸、薬物性肝障害、溶血性貧血 |

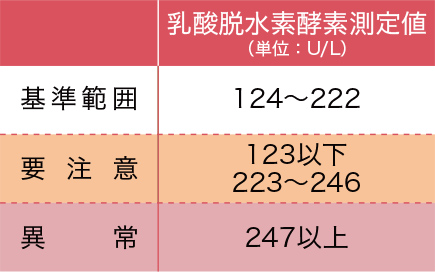

乳酸脱水素酵素

身体の全ての細胞に存在しますが、特に肝臓、心筋、骨格筋の組織に障害が起こった時に高値を示します。急性肝炎や肝臓がん、心筋梗塞、肝硬変、筋ジストロフィーで上昇します。どこの臓器の障害で増えたかをアイソザイムで調べることができます。

| この検査で わかること |

肝臓、心筋、骨格筋の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合急性・慢性肝炎、心筋梗塞、がん、白血病など 低値の場合まれに低栄養など |

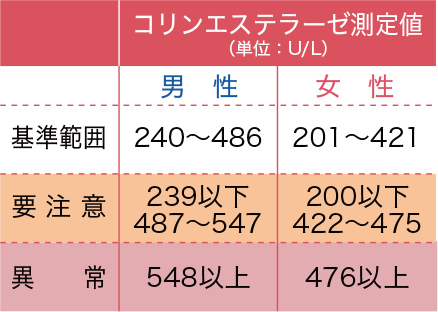

コリンエステラーゼ

コリンエステラーゼは肝細胞で作られる酵素の1つで、肝臓に異常があると早期に変動する酵素です。ネフローゼ症候群や甲状腺機能亢進症では肝臓での合成が亢進するので高値となり、慢性肝炎や肝障害、低栄養では低下します。

| この検査で わかること |

肝臓の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合脂肪肝、糖尿病、ネフローゼ症候群など 低値の場合肝硬変、悪性腫瘍、栄養障害など |

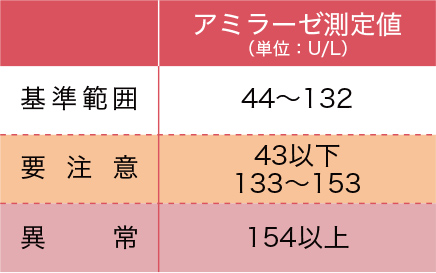

アミラーゼ

すい臓は、でんぷんなどを分解するアミラーゼなどの消化酵素を分泌しています。急性すい炎などでは、激しい腹痛と共に血液中・尿中のアミラーゼが上昇します。アミラーゼは唾液腺に由来するものがあるので、その鑑別が必要ですが、症状などで診断可能です。

| この検査で わかること |

すい臓の状態 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

血清・尿ともに高値急性すい炎、慢性すい炎の増悪期、すい臓がんすいのう胞、耳下腺炎、胃・十二指腸潰瘍、腹膜炎、腸閉塞など 血清だけが高値マクロアミラーゼ血症、 血清・尿ともに低値腎臓病末期、肝硬変、重度の糖尿病など |

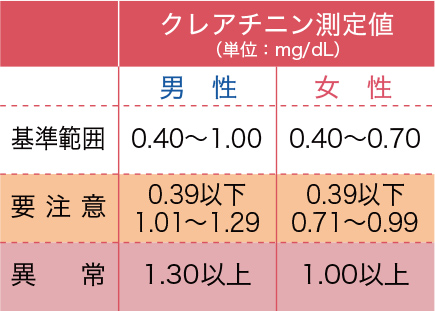

クレアチニン

クレアチニンは、筋肉が分解された代謝物の1種であり腎臓から排出されます。腎臓の機能が正常であれば尿に排泄されますが、腎機能に障害があると十分に排泄できなくなり、血液中に増えてきます。腎機能低下があると上昇し、妊娠や糖尿病では低下します。筋肉量が少ない人や女性は低くなります。

| この検査で わかること |

腎機能の状態 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合慢性腎炎、腎機能障害 |

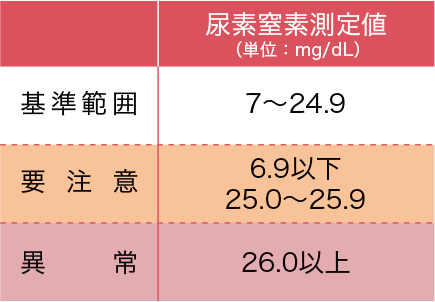

尿素窒素

尿素窒素はエネルギーとなるたんぱく質が分解される時にできる終末代謝物質であり、肝臓で作られ腎臓から尿中に排泄されます。たんぱく質の摂取量や代謝、腎機能によって排泄量が変化します。

| この検査で わかること |

腎機能の状態 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合腎機能障害、消化管出血、脱水症状など 低値の場合低栄養、妊娠など |

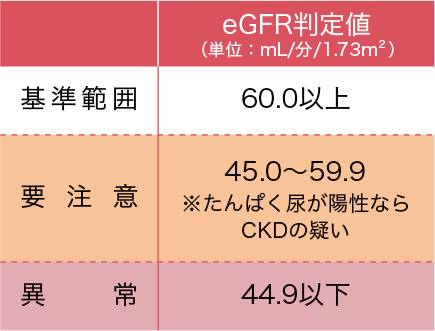

eGFR

腎臓が老廃物を尿へ排泄する能力を調べる検査で、慢性腎臓病(CKD)の診断に用いられます。血清クレアチニン値と、年齢・性別から計算します。

| この検査で わかること |

腎臓の老廃物排泄能力 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

低値の場合慢性腎臓病(CKD) |

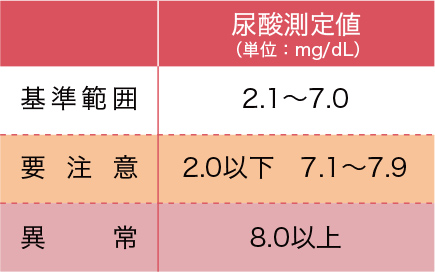

尿酸

プリン体を多く含む食品やアルコールの取り過ぎにより、血中の尿酸の濃度が高くなります。高尿酸血症になると、尿酸が結晶化して足やひざの関節に溜まって尿酸結節を作り、赤く腫れを激痛を伴う痛風発作を起こします。また、腎臓に尿酸が溜まると痛風腎となり、腎機能が低下します。

| この検査で わかること |

腎機能、痛風リスクなど |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合高尿酸血症、痛風、腎不全、白血病など |

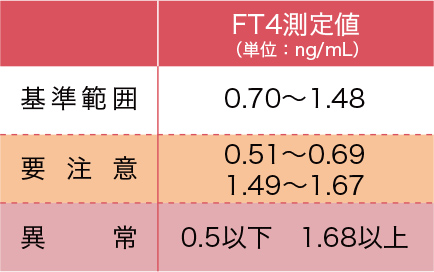

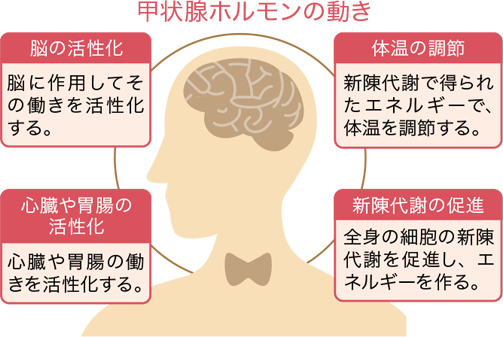

甲状腺ホルモン

脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、甲状腺ホルモンの分泌の過不足をコントロールしています。バセドウ病などの甲状腺機能亢進症で甲状腺ホルモンが高い時はTSHは低く、橋本病などの甲状腺機能低下症で甲状腺ホルモンが低い時にはTSHは高くなります。

遊離サイロキシン(FT4)

甲状腺から分泌されるホルモンでヨードが4個結合したものです。たんぱく質と結合していないものを遊離サイロキシン(FT4)と言います。

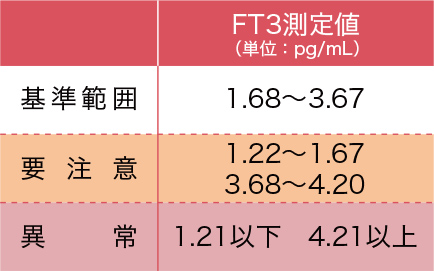

遊離トリヨードサイロキシン(FT3)

FT4から作られるものでヨードが3個結合しています。全身への影響はFT3が強く働きます。

| この検査で わかること |

甲状腺の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合甲状腺機能亢進症、亜急性・無痛性甲状腺炎など 低値の場合甲状腺機能低下症、肝硬変、低たんぱく血症など |

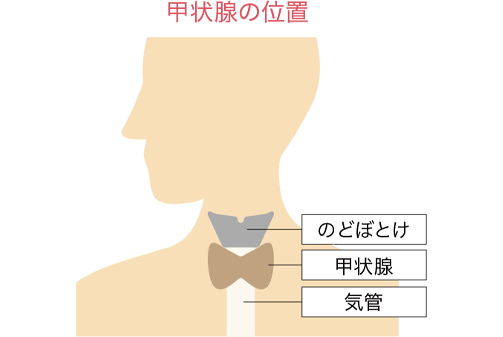

甲状腺は首の前側、のどぼとけのすぐ下にあります。

正常な甲状腺は柔らかいので、外から手で触ってもわかりませんが、腫れてくると手で触ることができます。

甲状腺ホルモン(FT4、FT3)には身体の発育を促進し、新陳代謝を盛んにする働きがあります。

つまり、活動するために必要なエネルギーを作り、快適な生活を送るためになくてはならないホルモンです。

赤血球数

赤血球は、全身の組織に酸素を運び二酸化炭素を取り出す「ガス交換」を行います。減少すると貧血になり、酸素不足で疲れやすくなります。増え過ぎると多血症となります。

| この検査で わかること |

貧血の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合多血症 低値の場合貧血(悪性貧血など) |

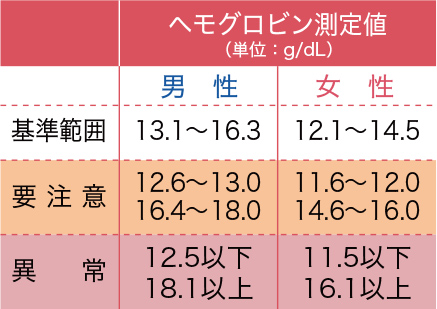

ヘモグロビン

赤血球の中にあるヘモグロビンは、酸素と結合して組織に酸素を運びます。赤血球が減ればヘモグロビンも減りますが、赤血球は減らなくてもヘモグロビンが減少すると貧血を起こします。貧血で青白くなる原因は、ヘモグロビンが減少するためです。

| この検査で わかること |

貧血の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合多血症 低値の場合鉄欠乏性貧血、再生不良貧血など |

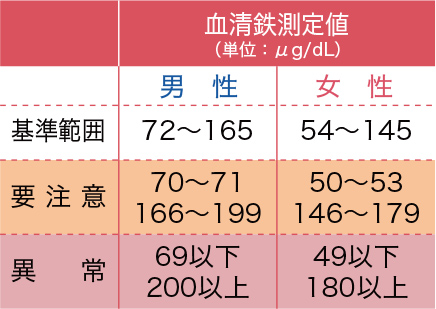

血清鉄

体内の鉄分はヘモグロビンの合成になくてはならない成分です。血液中の鉄分が低値の場合は、鉄欠乏性貧血が疑われます。

| この検査で わかること |

貧血の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合再生不良性貧血、へモクロマトーシス、急性肝炎など 低値の場合鉄欠乏性貧血、がんなど |

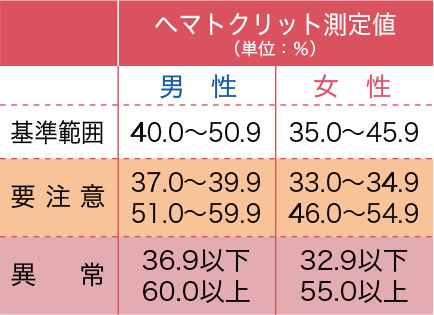

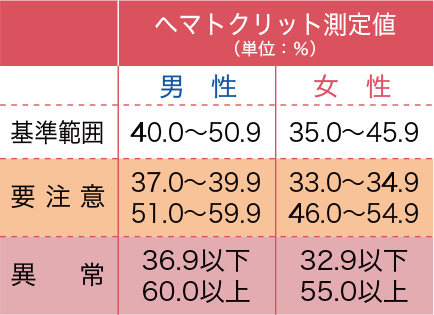

ヘマトクリット

ヘマトクリットは血液中に含まれている赤血球の割合を示します。値が低いと貧血であり、高いと血液の濃縮が疑われます。

| この検査で わかること |

貧血の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合多血症、脱水症状 低値の場合貧血(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など) |

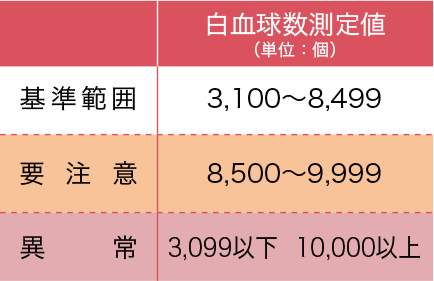

白血球数

白血球は種類によってそれぞれ働きは違いますが、体内に入ってくる微生物、細菌、ウイルスなどから身体を守る働きがあります。白血球が増えている場合には、どこかに炎症がある可能性があり、白血病では異常高値となります。

| この検査で わかること |

炎症の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合白血病、細菌感染、心筋梗塞、虫垂炎 低値の場合抗がん剤などの副作用、悪性貧血、薬剤アレルギーなど |

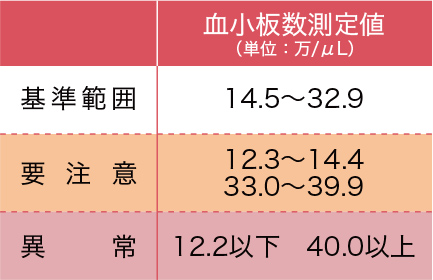

血小板数

血小板には、血液を固まらせて出血を止める働きがあります。血小板の数が少なくなったり、機能が低下すると、血が止まりにくくなります。多過ぎると血管が詰まることがあります。

| この検査で わかること |

出血傾向の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合血小板血症、慢性骨髄性白血病 低値の場合急性白血病、膠原病、免疫性血小板減少症など |

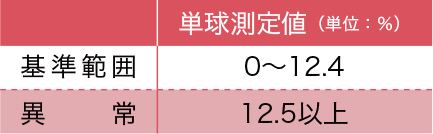

白血球分類

血液中の白血球は好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球などの種類があり、その血液中の割合や増減を調べることで、感染症やアレルギー疾患などの病気を判別することができます。

| この検査で わかること |

感染症やアレルギー疾患 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

好中球

高値の場合急性細菌性感染症など 低値の場合ウイルス性疾患、急性白血病

好酸球

高値の場合アレルギー性疾患など

好塩基球

高値の場合アレルギー性疾患、甲状腺機能低下症慢性骨髄性白血病など

単球

高値の場合発疹性感染症、慢性肝炎など

リンパ球

高値の場合ウイルス性感染症など 低値の場合悪性リンパ腫、全身性エリテマトーデスなど |

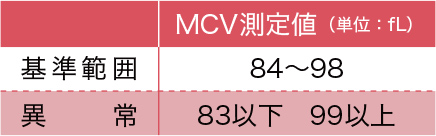

MCV/MCH/MCHC

赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットの測定値からMCV(平均赤血球容積=赤血球の体積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量=赤血球に含まれる血色素量)、MCHC(平均ヘモグロビン濃度=赤血球体積に対する血色素量の割合)という赤血球指数を算出し、貧血の種類を診断します。

| この検査で わかること |

貧血の種類 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

MCVが高値でMCHCが正常の場合

ビタミンB12欠乏性貧血(胃切除後に多い)、葉酸欠乏性貧血、過剰飲酒など

MCV、MCHCともに正常でMCHに異常がある場合

再生不良性貧血、溶血性貧血、腎性貧血、急性出血など

MCV、MCHCともに低値の場合

鉄欠乏性貧血、鉄芽球性貧血、慢性炎症など |

CRP

CRPはたんぱく質の1種で、感染症などによる炎症があるとき増加します。

| この検査で わかること |

感染症などによる炎症の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合細菌・ウイルス感染、リウマチ熱、関節リウマチがん、心筋梗塞など |

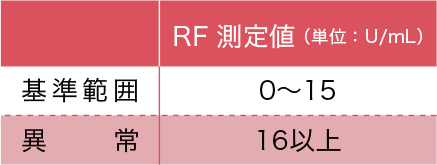

RF定量

関節リウマチの時は値が高くなります。

| この検査で わかること |

関節リウマチの有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合関節リウマチなど |

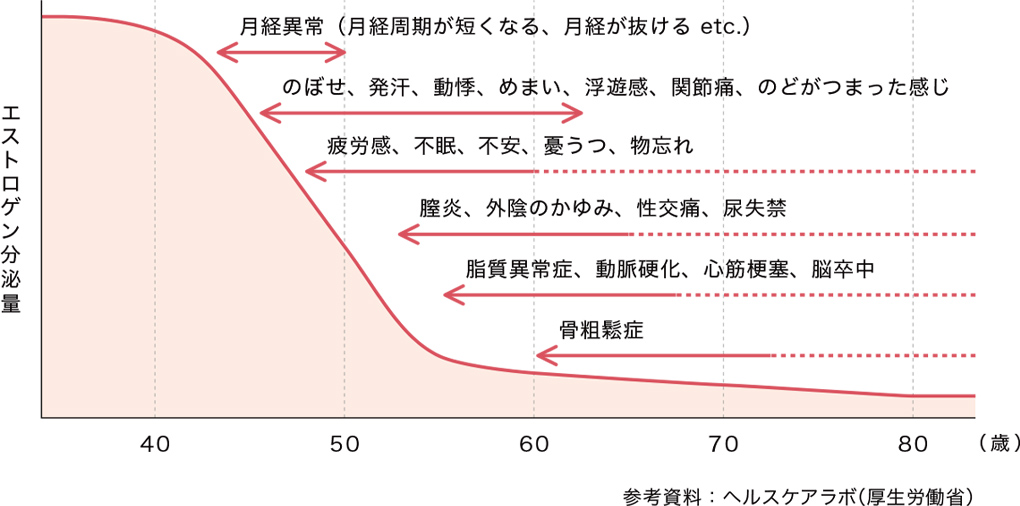

女性更年期検査

血液による更年期障害の検査です。血液中の卵巣ホルモンと下垂体の卵胞刺激ホルモンの値により、冷えやのぼせ、無気力などの更年期障害症状を調べます。45歳~50歳の女性におすすめです。次のような症状が出たら、一度ホルモン検査を受診されると良いでしょう。

HBs抗原

B型肝炎の感染の有無を調べる検査です。HBs抗原が陽性の場合、B型肝炎ウイルスに感染していることがわかります。

B型肝炎を発症している場合と、無症候性キャリアの場合があります。

| この検査で 疑われる病気 |

B型肝炎 |

|---|

HCV抗体

C型肝炎の感染の有無を調べる検査です。HCV抗体検査が陽性であれば、さらに詳しい検査が必要です。

長い経過で、肝硬変から肝臓がんに進むことがあります。

| この検査で 疑われる病気 |

C型肝炎 |

|---|

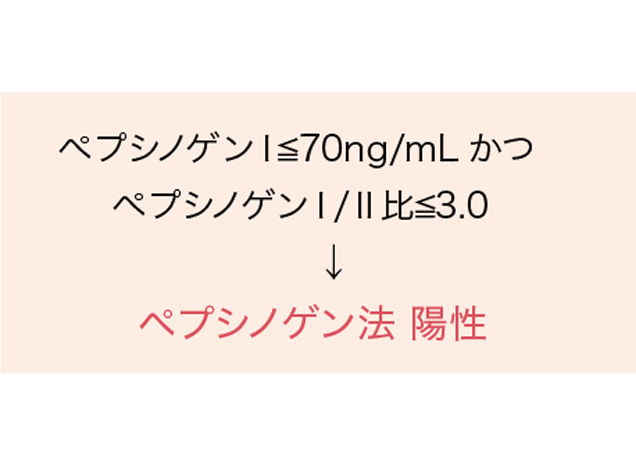

ペプシノゲン

胃には胃酸の働きにより消化酵素ペプシンになるペプシノゲンという物質があります。萎縮性胃炎によりペプシノゲンの産生は減少しますので、血液中のペプシノゲンを測定することによって、萎縮性胃炎があるかどうかがわかります。萎縮性胃炎が強い人ほど胃がんになりやすいことがわかっています。

| この検査で わかること |

萎縮性胃炎(胃の老化現象) |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

高値の場合胃がん、胃・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎 |

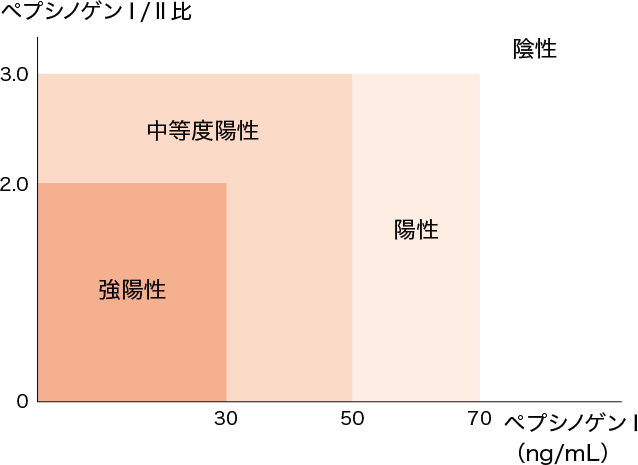

ペプシノゲン法(判定)

萎縮の進展に伴いペプシノゲンⅠおよびペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が低下することから胃粘膜萎縮を簡便な血液検査で客観的に評価します。

ヘリコバクター・ピロリ

ヘリコバクター・ピロリは通称ピロリ菌と呼ばれ、胃の粘膜に感染しているかを調べます。ピロリ菌に感染すると、抗体が作られ血液検査で感染があることがわかります。除菌後も抗体は陽性に留まることがあるので、除菌の判定にはなりません。ピロリ菌への感染は、慢性萎縮性胃炎となり、胃がんの発生率が高くなります。

| この検査で わかること |

ピロリ菌感染の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

現在または過去のピロリ菌感染 |

ピロリ菌除菌方法

1種類の「胃酸の分泌を抑える薬」と2種類の「抗菌薬」の合計3剤を服用します。

1日2回、7日間服用する治療法です。正しく薬を服用すれば1回目の除菌療法の成功率は約90%とされています。

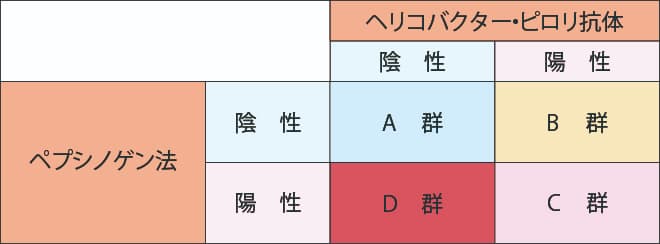

胃がんリスク層別化検査

(ABC分類)

血液検査で胃がんリスクがわかります。

A群の方

- おおむね健康的な胃粘膜で、胃の病気になる危険性は低いです。

- 逆流性食道炎などピロリ菌に関連しない病気に注意が必要です。

- 未感染の可能性が高いが、一部にはピロリ菌の感染や感染の既往がある方が含まれます。

- 1度は内視鏡検査等の画像検査を受けることが理想的です。

B群の方

- 少し弱った胃粘膜です。

- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意が必要です。胃がんのリスクもあります。

- 内視鏡検査を受けましょう。

- ピロリ菌の除菌治療をおすすめします。

C群の方

- 萎縮の進んだ弱った胃粘膜であり、胃がんになりやすいタイプと考えられます。

- 定期的な内視鏡検査をおすすめします。

- ピロリ菌の除菌治療をおすすめします。

D群の方

- かなり弱った胃粘膜です。

- 胃がん発症リスクが極めて高いタイプです。必ず内視鏡検査を受けましょう。また、異常が見つからなくても、1年に1回、内視鏡検査を受けましょう。

- 血液検査でピロリ抗体価が陰性でも、他の検査で陽性の場合はピロリ菌除菌治療をお勧めします。

E群の方

- ピロリ菌の除菌治療を受けた方は除菌判定の結果に関わらずE群(除菌群)として、定期的に内視鏡検査を受けましょう。

- E群は除菌により胃がんになるリスクは低くなりますが決してゼロになる訳ではありません。除菌後も内視鏡検査による経過観察が必要です。

尿・便検査

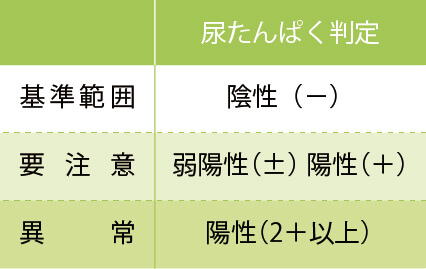

尿たんぱく

腎臓に障害が起こると、尿中にたんぱく質が排出されます。正常でも微量に出ますが、他の検査と比較して、異常か否かを判断します。

| この検査で わかること |

腎臓の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

糸球体腎炎、糖尿病腎症、ネフローゼ症候群、妊婦高血圧症候群など |

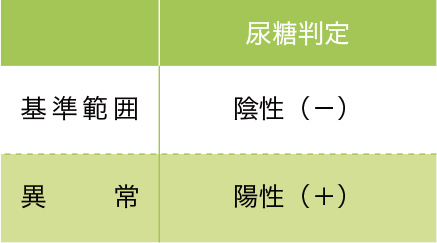

尿糖

血液中のブドウ糖が尿中に出てきたものです。血液中のブドウ糖が高い場合と、腎機能障害による場合があります。

| この検査で わかること |

腎臓の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

糖尿病、腎性糖尿など |

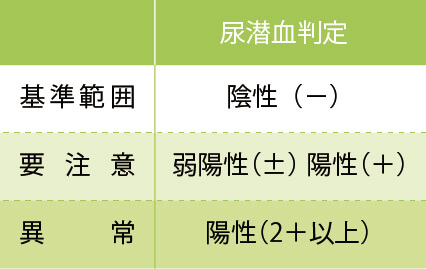

尿潜血反応

尿中に血液が出ると、尿潜血反応が陽性になります。女性では月経中には尿に血液が混ざりやすいため、月経の有無を確認します。還元作用のあるビタミンCを服用していると陽性にならないことがありますので、ご注意ください。

| この検査で わかること |

腎臓の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

糖尿病、腎性糖尿など |

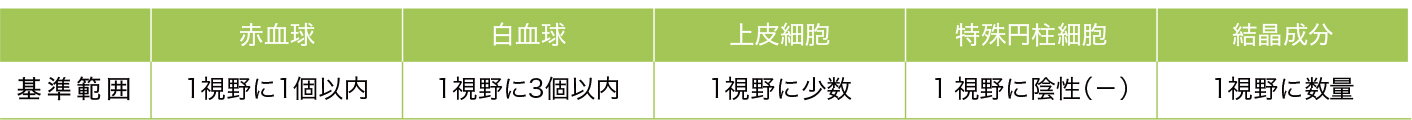

尿沈渣

尿を遠心分離器にかけ沈殿した固形成分を調べます。種類と数によって病気の診断の参考になります。

| この検査で わかること |

腎臓障害の種類 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

赤血球が多い

白血球が多い

上皮細胞が見られる 腎炎、ネフローゼ症候群 |

| 基準範囲 | |

| 赤血球 | 1視野に1個以内 |

| 白血球 | 1視野に3個以内 |

| 上皮細胞 | 1視野に少数 |

| 特殊円柱細胞 | 1視野に陰性(-) |

| 結晶成分 | 1視野に数量 |

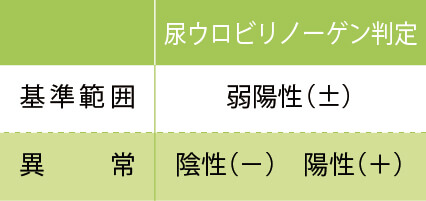

尿ウロビリノーゲン

尿中のビリルビンが腸内細菌によって分解されると、ウロビリノーゲンになります。ウロビリノーゲンの大部分は便と共に排泄され、残りは腸から肝臓に戻って胆汁の成分になります。しかし肝臓の異常で処理できないと、尿中に多く出てくるようになります。

| この検査で わかること |

肝臓の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

陽性(+)の場合 抗菌薬の長期使用、胆道閉塞など |

便潜血検査 [便潜血反応2日法]

大腸からの出血の有無を調べます。通常は免疫学的検査法を行っていますので、大腸からの出血は陽性に出ますが、胃からの出血は判定できません。陽性反応が出たら、必ず大腸内視鏡検査などの詳細な検査が必要です。痔、良性ポリープなどでも陽性になりますが、必ず大腸がんの有無を調べなければなりません。

| この検査で わかること |

大腸の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、痔 |

![便潜血検査[便潜血反応2日法]](/center/wp-content/themes/child/image/contents/follow/result/result_urine-stool_06.jpg)

画像検査

胸部X線検査

肺、心臓血管、骨格や筋肉などの変化や病気を知ることができます。

できるだけ大きく息を吸い込んで撮影します。肺がん、肺炎、肺結核、気管支炎など多くの胸の病気の診断をします。

※成人同様、妊婦や小児でも1回のX線検査では放射線による障害はないとされています。

しかし、健診であれば妊娠期間を避けた方が心配がないでしょう。

| この検査で わかること |

呼吸器、循環器の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

呼吸器異常肺結核、肺炎、肺がん、肺気腫、肺線維症、気管支炎 循環器異常心臓肥大、心不全、大動脈硬化症 |

胃部X線検査

胃部X線検査では、造影剤(バリウム)と発泡剤を飲んで検査します。

※造影剤バリウムを飲んで検査します。むせたり便秘を悪化させることがあります。慢性の便秘症があれば注意が必要ですのでお申し出ください。検査台に立てない人やマイクの声が聞こえない人には、特別な注意が必要となりますので、必ず検査の前にお申し出ください。

| この検査で わかること |

消化器の異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

食道・胃・十二指腸のがん、ポリープ、潰瘍など |

MRI・MRA・MRE [磁気共鳴撮影]

磁気を利用して体内の臓器を画像化します。

X線を使用せず鮮明な画像を得ることができますが、検査時間が比較的長く、大きな音がするのが特徴です。

身体への負担はほとんどありませんが、金属を身につけている、手術を受けてクリップが体内にある、入れ墨がある(色素に鉄を含むため)、閉所恐怖症があるなどMRI検査を受けられない場合があります。

![MRI・MRA・MRE [磁気共鳴撮影]](/center/wp-content/themes/child/image/contents/follow/result/result_img_03.jpg)

MRI [磁気共鳴断層撮影]

身体を縦、横、斜め、自由な角度にスライスした画像を映し出す検査です。スライス間隔はミリ単位にできるので、連続して撮影し異常が疑われる部分を確認できます。

MRA [磁気共嗚血管撮影]

血管の構造を立体画像化し、血管の異常を発見する検査です。数ミリの動脈瘤を発見することもできます。

MRE [MRエラストグラフィ]

低周波の音波を発生させるパッドを当てて磁気共鳴画像法で組織の振動を観察し、内臓や組織の硬さを調べます。

腹部超音波検査

腹部超音波検査は、プローブ(探触子)を当てながら反射してくる超音波を捉えて内臓などを検査する方法です。刺激はないので、痛みや熱、音などは感じず、他の臓器に障害を起こすことはありません。

| この検査で わかること |

内臓異常の有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

肝臓肝臓がん、肝硬変、脂肪肝、肝内結石、肝のう胞など 胆のう胆管結石、胆のう結石、胆管がん、胆のうがん・ポリープなど 腎臓腎結石、腎臓がん、腎のう胞など すい臓すい炎、すい臓がん、すいのう胞など 子宮・卵巣子宮筋腫、子宮がん、卵巣がんなど |

頸動脈超音波検査

| この検査で わかること |

頸動脈の状態(血管の厚みや硬さ、血栓やプラークの有無)、血液の流れの状態 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

動脈硬化、頸動脈狭窄症など |

心臓超音波検査 [心エコー]

| この検査で わかること |

心臓の形態や異常 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

弁膜症や虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、心筋症、心筋炎、心膜炎、先天性心疾患など |

CT [コンピューター断層撮影]

身体の周囲を360度回転しながらX線照射し、体内をスライスしたような断面画像にして見ることができます。

装置が螺旋状に移動し、連続的に撮影するヘリカルCTは、精度が高く検査時間も短く済みます。

全身の検査に利用されますが、特に肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器の精密検査に効果を発揮しています。

| この検査で わかること |

呼吸器、消化器などの異常 頭部、胸部、腹部、骨盤部など身体全体の状態 |

|---|

消化器内視鏡検査

胃内視鏡検査 [胃カメラ]

口また鼻から内視鏡スコープを入れて、食道・胃・十二指腸を直接見ながら検査します。内部を直接見ながら検査するので、早期がんを発見することが可能であり、異常があれば粘膜を一部採取して組織検査に出します。必要な時はがんと関連の深いピロリ菌の有無を検査します。

※当日の朝食は絶食としますが、水分の摂取は可能です。

医師の許可があれば日頃から飲んでいる薬は、当日朝も服用することができます。

| この検査で わかること |

胃の炎症・潰瘍・がん・ポリープの有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

食道・胃・十二指腸の炎症、潰瘍、ポリープ、がん |

![胃内視鏡検査 [胃カメラ]](/center/wp-content/themes/child/image/contents/follow/result/result_digestive_01.jpg)

大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡スコープを入れて大腸全体を直接観察し、必要があれば組織検査を行います。ポリープやがんなどの早期発見につながります。

※当日は2リットルの検査用下剤を2時間かけて飲み、きれいな水様便になってから検査を行います。

| この検査で わかること |

大腸の炎症・潰瘍・がん・ポリープの有無 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

大腸の炎症、潰瘍、ポリープ、がん、憩室など |

がん検査

胃がん検査

胃部X線検査と胃内視鏡検査があります。胃部X線検査で異常があれば、胃の内部を直接観察する胃内視鏡検査を行います。この他、ペプシノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ検査など、胃がんリスク検査も行われます。

| 行われる検査 | 胃部X線検査、胃内視鏡検査、ペプシノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ検査 |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

胃内視鏡検査(病理組織検査) |

肺がん検査

一般健診の肺がん検査では、胸部X線検査が行われます。人間ドックや精密検査では、胸部CT検査(ヘリカルCT)などを追加する場合もあります。

| 行われる検査 | 胸部X線検査、喀痰検査、胸部CT検査(ヘリカルCT)、腫瘍マーカー |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

胸部CT検査(ヘリカルCT) |

大腸がん検査

大腸がん検査では、まず便潜血検査を実施し、さらに大腸内視鏡検査が行われます。大腸内視鏡検査では、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸まで大腸全体にがんやポリープや炎症がないか調べます。

1回でも便潜血検査を指摘された方は、大腸内視鏡検査も受けてください。

| 行われる検査 | 大腸内視鏡検査、便潜血反応2日法 |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

大腸内視鏡検査(病理組織検査) |

前立腺がん検査

前立腺は男性の膀胱の出口付近に尿道を取り囲むようにある臓器です。前立腺がん検査では、がんや前立腺肥大症で上昇する血中PSA検査行われます。

| 行われる検査 | 前立腺PSA検査 |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

(経直腸)超音波検査、病理組織検査 |

PSA検査とは?

PSA検査は、前立腺疾患があるかどうか調べる検査です。

PSAは、前立腺から分泌される特有のたんぱく質の1種で精子の運動性を高める役割があります。

前立腺に異常があると血液中にPSAが漏れ出すため、血液検査で検出できます。

PSAは射精後や長時間の自転車運転後は高くなるので検査2日くらい前から控えてください。

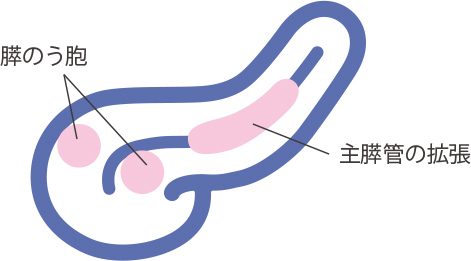

すい臓がんリスク検査

すい臓がんは、かなり進行した状態でも自覚症状が乏しく、発見が遅れがちです。通常の健診や人間ドックなどでも早期発見が難しく、診断された時点では手術が難しいことも多いがんです。発見が難しいすい臓がんは、そのリスクとなる所見を見つけることが大切です。

すい臓がんの多くは膵液が流れる管である「膵管」に発生します。診断の契機として軽微な主膵管の拡張や、膵のう胞性病変が重要です。膵管の拡張、膵のう胞をMRI(MRCP:膵管造影検査)や超音波によって調べます。

| 行われる検査 | 腹部MRI(MRCP検査)、腫瘍マーカー、超音波検査 |

|---|

腫瘍マーカー

がんができると、健康な時には見られない特殊なたんぱく質や酵素、ホルモンなどが血液や尿中に異常に増えてきます。

腫瘍マーカー検査は、これらの物質が血液や尿中にどれくらい含まれているかを調べ、がんの経過や再発の確認などを行う検査です。臓器特有のものとそうでないものがあるため、いくつか組み合わせて行い、診断の手がかりとします。

残念ながら、PSA以外の腫瘍マーカーによるがんの早期発見は困難です。腫瘍マーカーが高くないのでがんはないとは言い切れず、腫瘍マーカーが下がったけれど再び上昇したという場合は再発の疑いがあります。

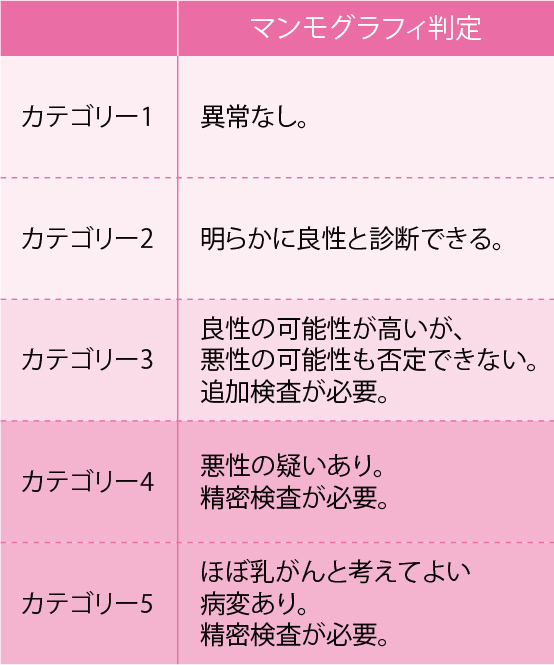

乳がん検査

乳がん検診では、乳房専用のX線撮影マンモグラフィや超音波検査が行われます。 初期の乳がんの発見やスクリーニングには、マンモグラフィが推奨されます。 詳しい検査のためには、MRI、CTなどの画像検査や、細かい注射針を刺して細胞を採取して病変を調べる穿刺吸引細胞診や病理組織検査が行われます。

| 行われる検査 | マンモグラフィ(乳房X線撮影検査)、超音波検査 |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

超音波検査、MRI検査、CT検査、穿刺吸引細胞診、病理組織検査 |

乳がん自己チェック

目で見てチェック!

- 両手をおろした楽な姿勢で鏡の前に立ち、乳房の形、大きさ、皮膚のでっばりやくぼみなどを確認する。

- 両手で腰をおさえたり、両手を上げたり姿勢を変えたり、鏡に映す角度を変えて見ると効果的。

手指でさわってチェック!

- 3、4本の指をそろえ、指の腹を小さく動かして滑らせるように、しこりがないか調べる。

- わきの下から乳房に向かって、渦巻きを描くように指を進める。

- 乳房の膨らみの部分だけでなく、上は鎖骨、下は肋骨の弓側の部分まで、内側は胸骨の中央、外側はわきの下までをチェック。

- 左乳房には右手、右乳房には左手を使う。

子宮がん検査

子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんがあり、一般的には問診、内診、細胞診による子宮頸がん検診が行われます。

詳しく調べる場合は、コルポスコープを用いて子宮頸部を観察する方法や経膣超音波検査などの画像検査が行われることもあります。

| 行われる検査 | 内診、細胞診、HPV検査 |

|---|---|

| 精密検査で 行われる検査 |

コルポスコピー、経膣超音波検査、CT検査、MRI検査 |

その他の検査

頭部検査

MRI検査、血管の走行がわかるMRA検査や頸動脈超音波検査などの画像診断を中心に、問診も合わせてより精密に頭部の状態をチェックします。自覚症状のない初期の小さな脳梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化進行具合、くも膜下出血の原因となる動脈瘤の有無などの他、その危険因子を早期に発見し、それらの発症、進行の予防を目的に行います。特別な準備も必要なく、身体への負担もほとんどありません。

| この検査で 疑われる病気 |

脳梗塞、白質病変、脳出血、未破裂脳動脈瘤、脳動脈奇形症、脳腫瘍など |

|---|

-

このような方は

脳検査をおすすめします! -

生活習慣病の

生活習慣病の

危険因子がある方 -

喫煙・飲酒の多い方

喫煙・飲酒の多い方

-

ストレスが

ストレスが

続いている方…など

血管年齢チェック

四肢の血圧を同時に測定し、手と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べる血圧脈波検査によって、血管の硬さや動脈硬化の程度を調べます。

| この検査で わかること |

血管の硬さや詰まり具合 |

|---|---|

| この検査で 疑われる病気 |

動脈硬化、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳血栓など |

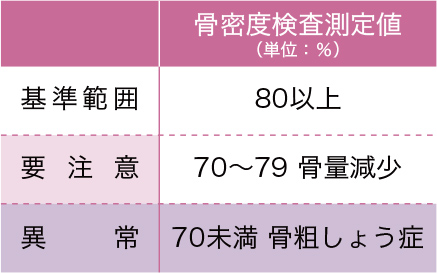

骨密度測定検査

骨密度検査では、20~44歳の骨密度平均値の70%未満で骨粗しょう症と診断され、70~79%で骨量減少となります。骨粗しょう症は、骨の密度が減り、もろくなってしまう病気で、特に女性は閉経後、女性ホルモンの急激な減少と共に骨量も減少するため要注意です。リウマチなどで経口ステロイド薬を服用している時も注意が必要です。

| この検査で 疑われる病気 |

骨粗しょう症 |

|---|

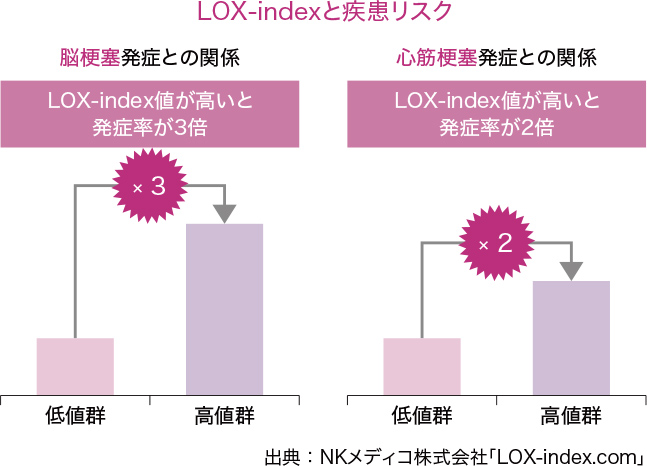

LOX-index

LOX-indexは、血液検査によって、脳梗塞・心筋梗塞について今までできなかった将来の発症リスクを評価する指標です。

30~79歳の男女2,437人を対象とした平均11年間の追跡研究結果がベースになっており、LOX-index値が今後10年以内の脳梗塞・心筋梗塞発症率に大きく関与することがわかりました。

LOX-indexでご自身の脳梗塞・心筋梗塞の将来的な発症リスクを知り、予防しましょう。

| この検査で 疑われる病気 |

将来の脳梗塞、心筋梗塞の発症リスク |

|---|

エクオール検査

更年期、月経周期によるホルモンバランスの乱れには、大豆イソフラボンの代謝物である「エクオール」が深く関係しています。

「エクオール」は女性ホルモンと似た働きをし、シワの軽減・更年期症状の緩和・骨密度の維持など健康と美容に良い効果があるとされています。

検査では、理想的な量の「エクオール」が作られているかを尿で測定し、「今」の自分の体質と「これから」の食事や生活習慣の対策がわかります。

| この検査で 疑われる病気 |

更年期症状などホルモンバランスの乱れの対策 |

|---|

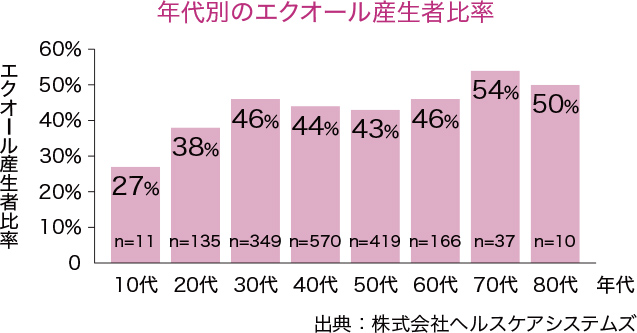

日本人は2人が1人がエクオールを作れないと言われており、豆類の摂取量が深く関係していると考えられています。

食生活の変化により若い人ほど豆類摂取量が少ない傾向にあります。

腸内フローラ検査

腸内フローラとは、多種類の微生物が腸内で(花畑フローラ)おんように主に大腸に分布している様子から呼ばれた言葉です。腸内微生物は健康や長寿に大きく関係しています。健康に気を配っている方、お通じやお腹の調子に不安のある方、腸内環境を意識されている方におすすめの便の検査で、腸内フローラの状態を検査し、生活習慣や食生活を見直します。

| この検査で わかること |

更年期症状などホルモンバランスの乱れの対策 |

|---|

脂肪肝ドック

脂肪肝は肝臓に中性脂肪が異常に蓄積した状態のことを言います。様々な原因がありますが、代表的なものとして肥満や糖尿病が挙げられます。近年脂肪肝が増加しており、日本人の3人に1人は脂肪肝であり、2,000万人以上と推定されています。脂肪肝はアルコール性と非アルコール性に分けられ、飲酒の有無に関わらず進行するため、脂肪性肝炎や肝硬変であるかどうかが重要となります。

脂肪肝ドックはMRエラストグラフィによって肝臓の線維化を調べ、肝臓がんや肝硬変への進行度が予測できる検査です。

| この検査で わかること |

肝臓の線維化の状態、肝臓がんや肝硬変への進行度 |

|---|

新型コロナウイルス抗体検査

新型コロナワクチンを接種された方を対象に、ワクチンを接種して得られる中和抗体の有無を調べます。健康診断・人間ドック時の採血検査で調べることができます。ワクチンを接種して得られる中和抗体とは、新型コロナウイルスとヒトの細胞が結合する箇所を阻害する抗体です。新型コロナウイルスへの感染や重症化を防ぐ効果が期待されています。

| この検査で わかること |

新型コロナウイルス抗体の有無 |

|---|