『暑い暑い夏に向けた熱中症対策』

2025/07/03

『暑い暑い夏に向けた熱中症対策』

2025/07/03

縁の下の力持ち:企画管理課のご紹介

2025/06/30

世界禁煙デー2025

2025/06/25

弊会職員が全国労働衛生団体連合会の令和7年度功績賞、奨励賞を受賞

2025/06/25

6月4日~10日は 『歯と口の健康週間』です

2025/06/04

地域包括ケア病床 始まりました

2025/05/30

ロータリーの友2025年5月号に講演内容が掲載されました

2025/05/19

第98回日本産業衛生学会(仙台)が開催されました

2025/05/19

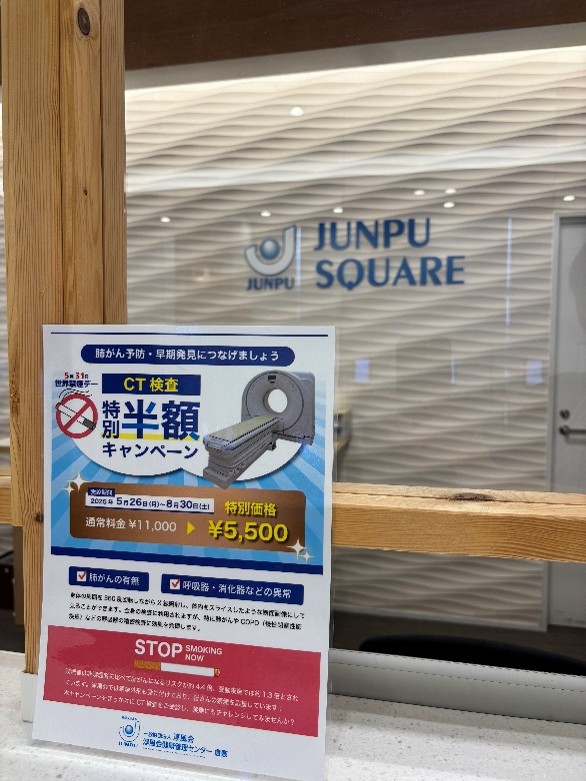

肺がんCT検診と肺がんCT認定技師についてご紹介します!

2025/05/09

台湾高雄市に講演に行ってまいりました。

2025/04/19